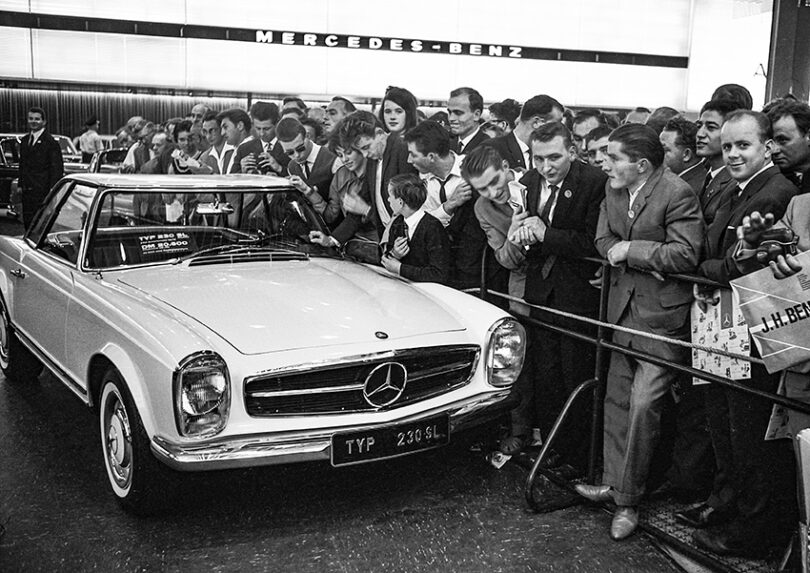

Vor 60 Jahren präsentiert die Marke den Nachfolger von 300 SL und 190 SL auf dem Genfer Auto-Salon. Der Roadster, dessen Design aus der Feder von Friedrich Geiger stammt, überzeugt 1963 als komfortabler, zweisitziger Reisewagen mit hohen Fahrleistungen. Es verbindet klare Linien mit einem klassischen Gesicht samt großem Zentralstern im Kühlergrill. Das optionale Hardtop, entworfen vom französischen Designer Paul Bracq, mit seiner nach innen gewölbten Dachfläche erinnert an asiatische Tempelbauten und ist verantwortlich für den Spitznamen „Pagode“.

Wegweisend für den Wagen ist das hohe Sicherheitsniveau. Die Rahmenbodenanlage des 230 SL stammt von den Mercedes-Benz Limousinen der Baureihe W 111. Sie ist gegenüber den Viertürern verkürzt und verstärkt. Die „Heckflosse“ ist 1959 der weltweit erste Personenwagen mit Sicherheitskarosserie, entwickelt vom Mercedes-Benz Sicherheitspionier Béla Barényi. Die „Pagode“ profitiert als erster Sportwagen vom Prinzip der stabilen Fahrgastzelle mit Knautschzonen vorn und hinten. Hinzu kommt die hohe Fahrsicherheit des aus der Limousine übernommenen Fahrwerks. Es ist auf die Ansprüche des Roadsters abgestimmt. Die Federung ist straff und zugleich für einen Sportwagen der 1960er-Jahre fast untypisch komfortabel. Erstmals bei einem SL-Sportwagen ist auf Wunsch ein Viergang-Automatikgetriebe erhältlich. Bereits der 230 SL hat Scheibenbremsen an den Vorderrädern. Ab dem 1967 präsentierten 250 SL ist auch die Hinterachse mit Scheibenbremsen ausgestattet.

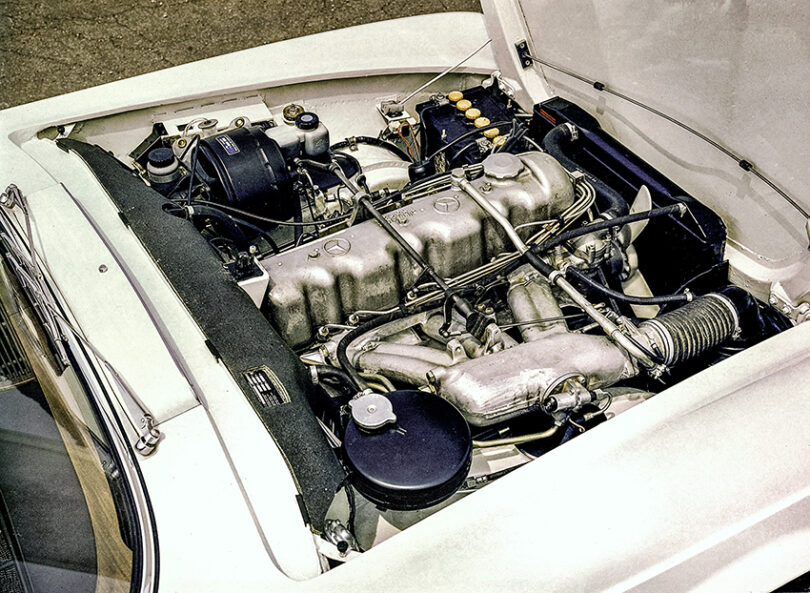

Mercedes-Benz bietet diesen SL in seiner achtjährigen Bauzeit sukzessive mit drei verschiedenen Motoren an. Das unterscheidet ihn von den Typen 300 SL und 190 SL. Die Motoren dieser beiden ersten, 1954 vorgestellten Seriensportwagen der SL-Tradition sind bis 1963 jeweils nahezu unverändert. Der sportlich ausgelegte Sechszylindermotor M 127 des 230 SL basiert auf dem M 180 des 220 SE. Der Hubraum ist für den Einsatz im SL auf 2.306 Kubikzentimeter vergrößert. Das Aggregat leistet 110 kW (150 PS), die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h, und der Sportwagen beschleunigt aus dem Stand in 11,1 Sekunden auf 100 km/h.

Ende 1966 löst der 250 SL den 230 SL ab. Sein Reihensechszylindermotor M 129 verfügt über 2.496 Kubikzentimeter Hubraum. Leistung (110 kW/150 PS) und Höchstgeschwindigkeit (200 km/h) entsprechen dem 230 SL. Allerdings verkürzt das höhere Drehmoment die Beschleunigung von null auf 100 km/h um 1,1 Sekunden. Zudem erhält der 250 SL einen Bremskraftregler, vorn größere Bremsscheiben und zusätzlich an den Hinterrädern ebenfalls Scheibenbremsen.

Auf Wunsch ist der 250 SL mit Coupédach und Fondsitzbank lieferbar. Diese „California“-Ausführung ergänzt die vom 230 SL bekannte Karosserievariante als Roadster mit Stoffverdeck und abnehmbarem Coupédach. Mercedes-Benz zeigt die Version mit Fondsitzbank erstmals im März 1967 auf dem Genfer Auto-Salon. Der „California“ besitzt weder Roadsterverdeck noch Verdeckkasten, um Raum für die hintere Sitzbank zu schaffen.

Der 280 SL mit dem 2.778 Kubikzentimeter großen Reihensechszylindermotor M 130 erscheint 1968. Es ist die dritte und erfolgreichste Version der Baureihe W 113. Die Leistung steigt auf 125 kW (170 PS). Die Beschleunigung von null auf 100 km/h gelingt dem 280 SL in neun Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt nach wie vor bei 200 km/h. Im März 1971 endet die Produktion des W 113 nach insgesamt 48.912 gebauten Fahrzeugen. Hierbei entfallen 19.831 Exemplare auf den 230 SL, 5.196 auf den 250 SL und 23.885 auf den 280 SL.

Auch im Motorsport kann der 230 SL seine Marken setzen. Herausragend ist der Sieg von Eugen Böhringer und Klaus Kaiser bei der mehr als 5.000 Kilometer langen Marathon-Rallye Spa–Sofia–Lüttich vom 27. bis 31. August 1963. Im Folgejahr erreicht das Duo ebenfalls mit dem 230 SL Platz 3 bei dieser Langstreckenrallye.

Fotos: Mercedes-Benz Classic Archive/Text: Mercedes-Benz, rr