Der neue Bolide ist weit mehr als ein Konzept, sondern ein Rennsport-Prototyp mit Kohlefaser-Monocoque und einem 340 PS starken Zweiliter-4-Zylinder-Turbomotor. Als eine Weiterentwicklung der Studie, die 2022 auf dem Pariser Salon präsentiert wurde, ist er – neben dem erstmals verwendeten neuen Wasserstoffantrieb – ein Vorgriff auf die künftige Ausrichtung der Marke bei Design und nachhaltiger Innovation. Am 11. Mai sollte der Alpenglow Hy4 im Vorfeld der 6 Stunden von Spa-Francorchamps erstmals auf die Rennstrecke gehen, was aber durch Elektronikprobleme verhindert wurde.

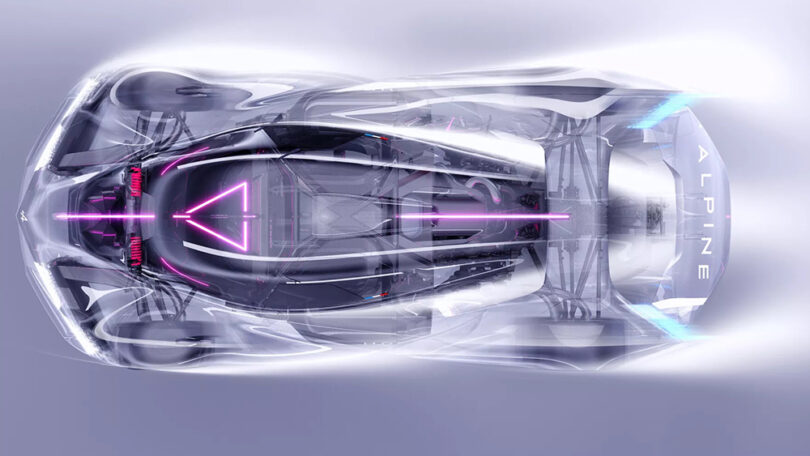

Die Form des Wagens wurde seit 2022 weiterentwickelt, auch um eine optimale Sicherheit zu bieten. hat sich. So gibt es etwa eine neu gestaltete Crashbox zur Absorption von Aufprallenergie, zwei Sitze und eine insgesamt größere Höhe. Die Lage der Wasserstofftanks in den Seitenkästen und hinter dem Cockpit wurde nicht geändert. Zudem wurde die Spur auf 2,10 Meter verbreitert, die Breite beträgt jetzt 2,15 Meter, die Länge 5,20 Meter und die Höhe liegt bei 1,10 Meter womit der Alpenglow den Proportionen der Alpine A424 folgt, die in der Hypercar-Kategorie der WEC antritt.

Die Aerodynamik wurde gleichfalls weiterentwickelt. Es gibt nun einen neuen Frontsplitter, der die Gestaltung eines großen und niedrigen Lufteinlass erlaubt. NACA-Lufteinlässe versorgen die Öl- und Wasserkühler mit Kühlluft. Das lange Heck hingegen ist eine Reminiszenz an die Historie, weil es dem Alpine A220 aus den späten 1960er-Jahren gleicht. Ein optischer Hingucker sind niedrige, transparente Spoiler und auch der Heckdiffusor wurde zwecks besserer aerodynamischer Effizienz neu konstruiert.

Alles baut auf einem LMP3-Rennwagenchassis aus Kohlefaser auf. Der Motor im Zentrum ist ein Zweiliter-Reihenvierzylinder mit Turbolader, der 340 PS leistet. Das Aggregat hat eine Wasserstoff-Direkteinspritzung, die mit 40 bar Druck arbeitet sowie eine Wassereinspritzung zur Reduzierung der NOx-Emissionen. Die maximale Drehzahl liegt bei 7.000 U/min und die Kraft wird mittels eines sequenziellen Renngetriebe mit Fliehkraftkupplung an die Antriebsräder geleitet. Die Leistung entspricht in etwa der eines Benzinmotors, die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 270 km/h.

Die drei Tanks, Inhalt jeweils 2,1 kg, speichern gasförmigen Wasserstoff mit 700 bar. Ein Regler reduziert den Druck von 700 auf 200 bar, bevor der Wasserstoff dann nochmals reduziert mit 40 bar direkt in die Brennräume eingespritzt wird.

Der Entscheidung für einen Wasserstoff-Verbrenner lag zugrunde, dass er in Sound und Fahrgefühl einem Benzinmotor gleicht. Zusätzliche Vorteile sind die spezifische Leistung, der ausgezeichnete Wirkungsgrad und der geringere Kühlungsbedarf, da die Wärme über den Auspuff und nicht über die Kühler abgeleitet wird. Dabei ist auch die Umweltverträglichkeit hoch: die CO2-Emissionen sind zu vernachlässigen, weil weder Ruß und Kohlenmonoxid noch unverbrannte Kohlenwasserstoffe an die Atmosphäre abgegeben werden. Die NOx-Emissionen weisen ein Niveau auf, das Motoren mit fossilen Brennstoffen niemals erreichen werden können.

Alpine Racing hat mit dem Konzept die Änderungen in den Rennsportreglements im Blick: Bei den 24 Stunden von Le Mans werden wahrscheinlich ab 2027 wasserstoffbetriebene Autos zugelassen und auch für die Motoren der Formel 1 könnte die Technologie in Zukunft eine Rolle spielen.

Fotos: Alpine/Text: Rainer Roßbach